2011/12/04

2011/12/02

故郷

福島の川内村で自分の力で森を開拓して、その手で小屋を造り、沢の水を引き、田畑を耕し、太陽電池と風車で電力自給していた一家にお会いすることができた。今はキャンピングカーに太陽光発電機を積み、家バスという移動式住居によって、日本全国あらゆる場所で自然エネルギーの講座や、どんぐり食のワークショップを開いているという逞しい生き方をしている。

彼らは避難という、ある側面から見ると-(マイナス)に見える要素を、見事に+(プラス)に変換して、行動している。起こってしまったことをくよくよ悩んでもしかたない。しかしヤケになるのではなく、生きてるだけで丸儲けというこの状況を、まるごと楽しんでしまえばいいのだという覚悟の中に、満ち足りた揺るぎないものを僕は受け取った。

たとえばある小さな国の、当たり前の生活を営む人々を映した写真の中にも、なぜこのような質素なつつましい生活の中で、こんなにも幸せそうな、満ち足りた表情ができるのだろうかと、その瞳が心から離れないことがある。その瞳には私たち(僕が)が失ってしまいかけている、触ると砕けて粉々になってしまいそうな、繊細なものが映っている。そのような心から離れない繊細で豊かな要素は、実はどんなところにも必ずちらばっている。見過ごされそうな小さな場面で。それをすくい取れるかどうか、だと思う。

もちろん満ち足りた表情のその根底には、計り知れない深い哀しみの土壌がある。しかし人間にはその哀しみを、エネルギーに転換する装置(力学)がもともと備わっていて、そのエネルギーは家族や友人、先人や失った命の存在によってさらに増幅して強固なものになるのではないだろうか。僕が彼らに実際にお会いして感じたのは、この-を+に変えてしまう、人間の中に備わっている自主エネルギーそのものだった。換言するなら、人間そのものが自然エネルギーであり、即ち、人間とは自然の一部であるという真実を体現しているのである。

ここ数日、もし自分が故郷を追われた立場だったらと考えていた。もし一人だったら、戻っただろう。しかし家族が一緒なら、新天地を探しただろう。このふたつの答えの狭間に、僕は故郷とはなにか、という答えを見つけたような気がした。故郷とは、人と人との断つことのできないつながり、離れがたい結びつき、それは家族であり、友人であり、先人であり、失われた命。そういう目に見えない絆、責任感の中に、目に見えない故郷があるのではないだろうか。故郷は目に見えるものと、目に見えないものと、ふたつある。どちらかが欠ければ、どちらかを強烈に求めてしまう。戻れないからこそ、望郷の想いが募るように。海外にいるからこそ、日本を憂うように。そういう人たちと、共有して、分かち合いたいものが、たしかに僕の中にも在る。

ソーラーのらや http://solar-noraya.com/

彼らは避難という、ある側面から見ると-(マイナス)に見える要素を、見事に+(プラス)に変換して、行動している。起こってしまったことをくよくよ悩んでもしかたない。しかしヤケになるのではなく、生きてるだけで丸儲けというこの状況を、まるごと楽しんでしまえばいいのだという覚悟の中に、満ち足りた揺るぎないものを僕は受け取った。

たとえばある小さな国の、当たり前の生活を営む人々を映した写真の中にも、なぜこのような質素なつつましい生活の中で、こんなにも幸せそうな、満ち足りた表情ができるのだろうかと、その瞳が心から離れないことがある。その瞳には私たち(僕が)が失ってしまいかけている、触ると砕けて粉々になってしまいそうな、繊細なものが映っている。そのような心から離れない繊細で豊かな要素は、実はどんなところにも必ずちらばっている。見過ごされそうな小さな場面で。それをすくい取れるかどうか、だと思う。

もちろん満ち足りた表情のその根底には、計り知れない深い哀しみの土壌がある。しかし人間にはその哀しみを、エネルギーに転換する装置(力学)がもともと備わっていて、そのエネルギーは家族や友人、先人や失った命の存在によってさらに増幅して強固なものになるのではないだろうか。僕が彼らに実際にお会いして感じたのは、この-を+に変えてしまう、人間の中に備わっている自主エネルギーそのものだった。換言するなら、人間そのものが自然エネルギーであり、即ち、人間とは自然の一部であるという真実を体現しているのである。

ここ数日、もし自分が故郷を追われた立場だったらと考えていた。もし一人だったら、戻っただろう。しかし家族が一緒なら、新天地を探しただろう。このふたつの答えの狭間に、僕は故郷とはなにか、という答えを見つけたような気がした。故郷とは、人と人との断つことのできないつながり、離れがたい結びつき、それは家族であり、友人であり、先人であり、失われた命。そういう目に見えない絆、責任感の中に、目に見えない故郷があるのではないだろうか。故郷は目に見えるものと、目に見えないものと、ふたつある。どちらかが欠ければ、どちらかを強烈に求めてしまう。戻れないからこそ、望郷の想いが募るように。海外にいるからこそ、日本を憂うように。そういう人たちと、共有して、分かち合いたいものが、たしかに僕の中にも在る。

ソーラーのらや http://solar-noraya.com/

2011/11/16

笹舟

以前から、自分という器、人間という躯が、川を流れる笹舟のようなもので、ほんとうは生きていることにはなんの意味もなく、ただ流れて、大海に消えていくだけの、儚い存在でしかないという刹那を感じていた。しかし現状という有様を憂いたり、表現の問題を考えたり、日本という歴史を紐解いたり、人間という起源を自分なりに辿っていくうちに、その笹舟の上に、なにかとても大切なものを乗せているのではないかという感慨(予感のようなもの)を、いやおうなく、持つようになってきた。

笹で編んだ舟だから、もろい。あらゆる天災によって、あっというまに解(ほど)けて、川底に沈んでしまう。しかしなんとか運んだその地点からは、別の笹舟が、かわりに背負ってくれる。なぜなら、そんなふうに、自分自身も別の笹舟から受け継いできたという記憶(遺伝かもしれない)があるから。しかしなにを運んでいるのかは、最後までわからない。運ぶことに意味があって、笹舟そのものには、なんの意味もない。生きることも、死ぬことも、一切無意味。無意味だからこそ「なぜ川を流れているのですか?その流れはどこに辿り着くのですか?そもそも笹でできた私という舟を編んだのは、どなたですか?」という様々な疑問が沸いてくる。

その疑問には、すでに答えが含まれている。「あなたは運ぶために存在する。それは細い糸を紡ぐということで、笹で舟を編むことでもあります」。わかったようなわからないような答えが、竹藪から聞こえてくる。竹藪は暗くて怖い。人間よりも怖い。竹藪はときどき自然と呼ばれ、優しいとか、癒されるとかいう都合の良い概念を植え付けられる。しかし竹藪はどんな存在にも支配されることはない。そもそも竹藪は私たちの源泉であり、大いなる記憶だから。そして竹藪そのものは、声を持たない。竹藪の中から聞こえる笹の声は、風の音である。この風こそは、神通。神が通る道。

その道で蛾(が=我)は異(こと=事)に出逢い、その道中で、私心(わたくしごころ)ができあがり、さらに竹藪に潜ろうとする志士たちは、私心を捨て、異(事)を斬り、火に身を投げて、自分を殺す。自分の頭で考えずに、既得権益にすがりついている人たちには、蛾(我)にも蝶にもなれない。芋虫のまま、繭(まゆ)のまま、その背中に羽根がついていることも知らずに、この世に震えている。笹舟になにも乗せていない虚しさから逃れられないまま、あわゆるものが影であることに気づかずに、小さな世界で、死に脅え、無名の志士たちの足音を暗い部屋で聞いている。

笹舟に乗っている大切なものを意識すると、大海に散るだけの、永遠に続こうとする哀しみが、勇気や躍動に反転する瞬間が訪れることがある。その瞬間は「大海を飲み込む一滴の水滴」という言葉の持つイメージに近い。私たちの祖先、突然今生を去った愛すべき人たち、生まれてすぐ消える新しい命、祖国のために、桜の花びらのように散っていった私たちの同胞、今もなお、誰にも看取られずに土の下で眠る英霊たちは、今生を去るその瞬間に、紛れもなく、意識を拡大して、大海を飲み込む一滴の水滴となって、私たちの川となり、同時に矛盾なく、竹藪に戻り、笹となって、私たちそのものを形成している。そしてときどき私たちは、風を呼び、その声を聞こうとする。

★

私たちが見ている(脳が選んでいる)限定された世界とは、別の視点から物を見て、現実を整合すると、あきらかに別の秩序でできた世界(断片)が現れる瞬間がある。その秩序の中では「大海を飲み込む一滴の水滴」のような意識の拡大が常となる。そしてその常の秩序を導き出すひとつの手がかりとして、アインシュタインが撤回した宇宙定数(Λ)が、今生に蘇生したのではないのだろうか。

すでに進行しているパラダイムシフト、その意識改革と、福島の問題と、極私的な表現の問題。相容れないはずのそれぞれの問題が、最近僕の中で、ぴったりと寄り添うように、川の流れとして融合して、ゆるやかに同時進行しはじめている。

笹で編んだ舟だから、もろい。あらゆる天災によって、あっというまに解(ほど)けて、川底に沈んでしまう。しかしなんとか運んだその地点からは、別の笹舟が、かわりに背負ってくれる。なぜなら、そんなふうに、自分自身も別の笹舟から受け継いできたという記憶(遺伝かもしれない)があるから。しかしなにを運んでいるのかは、最後までわからない。運ぶことに意味があって、笹舟そのものには、なんの意味もない。生きることも、死ぬことも、一切無意味。無意味だからこそ「なぜ川を流れているのですか?その流れはどこに辿り着くのですか?そもそも笹でできた私という舟を編んだのは、どなたですか?」という様々な疑問が沸いてくる。

その疑問には、すでに答えが含まれている。「あなたは運ぶために存在する。それは細い糸を紡ぐということで、笹で舟を編むことでもあります」。わかったようなわからないような答えが、竹藪から聞こえてくる。竹藪は暗くて怖い。人間よりも怖い。竹藪はときどき自然と呼ばれ、優しいとか、癒されるとかいう都合の良い概念を植え付けられる。しかし竹藪はどんな存在にも支配されることはない。そもそも竹藪は私たちの源泉であり、大いなる記憶だから。そして竹藪そのものは、声を持たない。竹藪の中から聞こえる笹の声は、風の音である。この風こそは、神通。神が通る道。

その道で蛾(が=我)は異(こと=事)に出逢い、その道中で、私心(わたくしごころ)ができあがり、さらに竹藪に潜ろうとする志士たちは、私心を捨て、異(事)を斬り、火に身を投げて、自分を殺す。自分の頭で考えずに、既得権益にすがりついている人たちには、蛾(我)にも蝶にもなれない。芋虫のまま、繭(まゆ)のまま、その背中に羽根がついていることも知らずに、この世に震えている。笹舟になにも乗せていない虚しさから逃れられないまま、あわゆるものが影であることに気づかずに、小さな世界で、死に脅え、無名の志士たちの足音を暗い部屋で聞いている。

笹舟に乗っている大切なものを意識すると、大海に散るだけの、永遠に続こうとする哀しみが、勇気や躍動に反転する瞬間が訪れることがある。その瞬間は「大海を飲み込む一滴の水滴」という言葉の持つイメージに近い。私たちの祖先、突然今生を去った愛すべき人たち、生まれてすぐ消える新しい命、祖国のために、桜の花びらのように散っていった私たちの同胞、今もなお、誰にも看取られずに土の下で眠る英霊たちは、今生を去るその瞬間に、紛れもなく、意識を拡大して、大海を飲み込む一滴の水滴となって、私たちの川となり、同時に矛盾なく、竹藪に戻り、笹となって、私たちそのものを形成している。そしてときどき私たちは、風を呼び、その声を聞こうとする。

★

私たちが見ている(脳が選んでいる)限定された世界とは、別の視点から物を見て、現実を整合すると、あきらかに別の秩序でできた世界(断片)が現れる瞬間がある。その秩序の中では「大海を飲み込む一滴の水滴」のような意識の拡大が常となる。そしてその常の秩序を導き出すひとつの手がかりとして、アインシュタインが撤回した宇宙定数(Λ)が、今生に蘇生したのではないのだろうか。

すでに進行しているパラダイムシフト、その意識改革と、福島の問題と、極私的な表現の問題。相容れないはずのそれぞれの問題が、最近僕の中で、ぴったりと寄り添うように、川の流れとして融合して、ゆるやかに同時進行しはじめている。

2011/10/31

霧剣

今日の剣山には驚かされた。雨の屋久島に負けない迫力があった。

アンドリュー・ワイエスのような風景が、無限に向かって広がっていた。

なにも探していないときに、描くべき対象が向こうからやってくる。

こんなに嬉しいことはない。

2011/10/22

美(beauty)

大きな壁が二つある。どちらも自分(人間)が生んだ壁らしい。ひとつめの壁は人間が生まれた(火を使った)と同時にできたらしく、とても老朽化しているが強固で、どす黒く、広大で果てがなく、死なない限り、壁の向こうを見ることはできない。その壁の表面は魑魅魍魎が隠れているような、この世のものとは思えないおどろおどろしさに覆われていて、近寄るのもままならず、崖から飛び降りるような恐怖がある。しかし私たちはそこに吸い寄せられてしまう。崖を覗いてみたくなる衝動には逆らえない。その衝動を信じて、ゆっくりと歩み寄り、目を凝らして壁をよく見ると、恐ろしかったその表面が、まるで惑星の表面のように変貌する瞬間があり、この世のものとは思えない美しさにたじろいでしまう。そしてもしかしたら、たった今、自分が見ているこの壁は、この地球の表面、私たちの足元そのものではないかという勘ぐりも、心のどこかから沸いてくる。やがて鑑賞者である自分の立場が反転してしまうような目眩が訪れる。壁のしみが、自身の立っている地面のような気がしてくる。見ていたはずなのに、気がつくと見られていたような、鏡の迷路に迷い込んだような錯覚に捕らわれ、見るものと見られるものの立場の逆転に自意識が翻弄されたその隙間に、自分という当たり前だった存在が、ふと消えてしまう瞬間が訪れる。この矛盾を日常の世界にまで大切に持ち帰って、静かに受けいれた後には、世界の見え方が少し変わっている。

もしかしたら芸術とは、この壁を人々に見えるような形、即ち、美(beauty)に変換する仕事なのかもしれない。写真も絵画も音楽も舞台も映像も、芸術と呼ばれているすべての仕事の大義とは、みなここに通じているのではないだろうか。そしてこの壁の存在を知る人は少ないし、この壁を登ろうとする人は、もっと少ない。それだけに、やりがいもある。

もしかしたら芸術とは、この壁を人々に見えるような形、即ち、美(beauty)に変換する仕事なのかもしれない。写真も絵画も音楽も舞台も映像も、芸術と呼ばれているすべての仕事の大義とは、みなここに通じているのではないだろうか。そしてこの壁の存在を知る人は少ないし、この壁を登ろうとする人は、もっと少ない。それだけに、やりがいもある。

もうひとつの壁は、前述した壁を見たことがある、またはその存在を知っている人の前にだけ立ちはだかる、「壁に気づかない人たちが大勢いる、という壁」。換言すれば「はだかの王様による、はだかの王国の城壁」。そして矛盾するようだけど、壁を見た人も、はだかの民の一員であり、その中に含まれている。はだかの民は常に前進している。一歩一歩進化していると、思いこんでいる。そしてその道は永遠に続いていて、果てがないとも思っている。しかし本当はひとつの丸い「球」の上を歩いているだけで、いずれは同じ場所に戻ってくる。しかし少しばかり景色が変わっているので、そこが「もといた同じ場所」とは気づかないし、ましてや球の上を歩いているとは想像もつかない。そしてその行進(更新)を繰り返し、その道程のことを、時間と呼んだり、永遠と呼んだりする。

美(beauty)はときに多くの民と波長が合い、受けいられるが、はだかの王様によって利用され、形を歪められることも多くある。しかしそれでも、誰からも見向きもされないような場所から美(beauty)は生まれ続け、歪みを加えられなかったささやかな本物だけが、受け継がれて育っていく。

★

話は変わるが、以前、立岩神社の天の岩戸に登ったときのことである。天の岩戸とは、日本の神話に登場する、岩でできた洞窟で、太陽神である天照大神(あまてらすおおみかみ)が隠れ、世界が真っ暗になってしまったという伝説の舞台のことだ。入り口の説明文を読み、天の岩戸に辿り着き、巨石の裂け目を見たが、なぜだか物足りないものがあった。そしてなんとなく神社のはずれの道があったので、進んでみた。誰も通らないような、荒れた獣道だったが、かまわず進んだ。すると山頂付近で奇妙な場所に出た。そこはまるでダイダラボッチ(昔話に出てくる巨人)が腰を下ろしたかのように、木々が重なって倒れていた。周りの木々は何事もなかったかのように青々としていて、その空間だけ、不自然にぽっかりと穴が空いて、太陽の陽射しが大地に届いているのである。僕はこの場所に「ただならない」ものを感じた。その正体は今もよくわからないままだけど、なにかわれわれが感知できないものの傷痕をこっそりと見せられたような気がして、天照大神の正体を見たような、徳を得たような気持ちを獲得することができた。

このような啓示とも思える出逢いは、わかりやすく、さあ、こちらですよ、と矢印で示されているような道を歩いていても、訪れてはくれない。事実、天の岩戸を確認する作業だけで満足してしまっていたら、この場所にはたどり着けなかった。ちょっとした違和感を感じて、その違和感を埋めたいというどこからともなく沸いてきた力が、啓示を誘った。そんなふうに、恩寵に至る過程には、必ずといっていいほど、踏み絵とも言えるような隠し階段がしかけてある。その階段の先で、出逢える。だがそこにまで足を踏み出す人はごく少ない。大多数は違和感を感じても、なかったことにして本当の自分を置き去りにする。そしてなにごともなかったように群衆の行列に戻る。大多数の行列に紛れて生きる方が、自分で考えないでいいし、楽だし、甘い汁も受け取れるから。でもそれではたして、本当に「生きている」って言えるのだろうか?

自分の存在すら揺るがしてしまうような未知との遭遇は、ただならない壁と、ままならない城壁を超えようとする過程の中にある。大げさかもしれないけど、その壁の先にあるものは(またはその壁の構造が)、もしかしたら、宇宙の構造そのものなのかもしれない。充分に可能性はあると、僕は思う。まずはその壁の存在に気づくことから始めないといけないのだとしたら、その気づきは、路傍の石や、アスファルトの隙間から生える雑草や、枯れて腐りかけた野草や、うち捨てられた流木。そしてドブ河や風化した空き缶、見捨てられた廃墟や山奥に捨てられた産業廃棄物、こっそり過疎地に建てられた原子力発電所、誰かが後から価値をつけたようなものまで冷静に、動物の腐敗を見届けるような研究者の心をもって等価値を注ぎ込み「世界を色眼鏡を外してきちんと見る」という眼差しの鍛錬の連続から、化学反応のように生まれてくるのではないだろうか。

簡単に手に入る世界中の流行り物を拾い集めて、大多数の共感の家を建てたところで、結局は手に入れた瞬間の快感の副作用で、ただただ虚しさだけが残るばかり。深いところで自分を慰めてくれる存在には、いつまでも出逢えない。それならば余計な物は極力捨てて、躯ひとつで「人間」を解き明かす旅に出る方がずっといい。結局のところ私たちは、木の葉ひとつが風に吹かれて落ちる流線の不思議や、雨音の不可解なリズム、秋虫の織りなす羽根の音の重奏の深淵の中に、最後はやがて戻っていくのだから。

2011/10/14

涅槃(ニルヴァーナ)

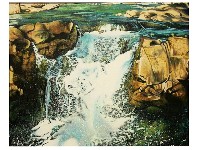

今年の3月にアトリエを神山に移したとき、冬に向かっての大きな楽しみが二つあった。ひとつはこの近くの瀧で冬の間だけ見られるという氷爆。もうひとつは、この薪ストーブだった。すでにお風呂用に薪ボイラーがあるけど、家の外なのであまりゆっくりと落ち着いて炎は見られない。その点薪ストーブは部屋の中でくつろいで炎を見ることができる。そして部屋がとてつもなく暖まる。さらにお湯も沸かせるし、芋も焼けるし鍋もできる。薪を取りに森に入るのも楽しい。一石五鳥、六鳥である。こんなに鳥にぶつかる大きな石は奇跡というほかない。炎とは、人間が人間になるために唯一(私たちが認識できない領域から)許可された恩寵のような気がする。許されていない力を振り回した放漫と無責任が、心の豊かさを蝕み、これから長く人間を苦しめようとしている今だからこそ、そのことに気づくことができたのかもしれない。

昔から炎を見るのが好きだった。小学生のころ、放課後に用務員さんがゴミを燃やす背中を見て、とてもうらやましかった。近づくと怒られたので、大人ってずるいと思った。だからがんばって大人になった。

炎には形がない。瞬きひとつしたその後には、まるで違う姿をして、実体が掴めないくせに、強烈な存在感と気迫があり、それは生命力そのもののようであり、明王の本性を見ているような畏怖に包まれる。そして熱い。近づくのもままならず、触れると激烈な苦痛とともに傷を負い、命を奪うこともある危険がある。しかし、だからこそ禁じられた遊びを嗜んでいるような甘い蜜、トキメキがある。さらに物質がエネルギーに転化する様としては、色即是空を目の当たりにしているような趣があり、一瞬にして瞑想状態にもなれる。

炎は怒りや煩悩の象徴として例えられることも多いけど、その猛々しさの奧には、永遠と見まがうような深い安らぎの境地、涅槃(ニルヴァーナ)が潜んでいるように思える。真実(仏性)は煩悩の炎が消えたときに現れる。などどカテゴライズされた宗教は悟ったように言うけども、僕には炎そのものが仏性に見えたり、また、同化したり、鏡を見ているような気持ちにもなれる。涅槃とは、煩悩の炎が消えた清らかな場所ではなく、混沌としていて、形もなく、常に変化し続けて、熱く、近寄れないような場所にあるのだと思う。それはすでに、生きていることと死んでいることの区別すら無化してしまうような領域のことを指し、煩悩そのものを受け入れて見つめ直すという意味においては、炎とは、清らかな静寂の裏返し、反動、反逆の化身なのだと思う。そうでなければ、これほど猛々しい炎の躍動に、心が深い安らぎと静寂を獲得する理由が見つからない。

登録:

投稿 (Atom)